REPORT

活動レポート

「デジタルデバイド」って何?高齢者に起きている情報格差

「デジタルデバイド」という言葉がニュースや新聞の紙面に登場することが近年多くなりました。デジタルデバイドとは、インターネットやパソコンなどの情報通信技術を、利用できる者と利用できない者との間に生じる「格差」の事を指し、「情報格差」とも言われています。情報格差が広がる事によりさまざまな年齢層や地域の人にとって人生や生活に影響を及ぼします。デジタル知識の有無によって、本来必要な情報が届かない、もしくは情報を得る事が出来ない事による不利益や孤立の発生、情報の格差によって所得の格差が生まれる、セキュリティや個人情報の悪用、ネットを使用した詐欺といった犯罪被害などさまざまな問題が発生しています。

このデジタルデバイドが発生する原因は、大きく5つの分類に分けられると言われています。

1、「経済的な理由」です。低所得や経済的に困難を抱える層は、周辺機器を含むデジタル機器を購入することが困難になり、十分な情報も得られにくくなります。最近では新型の携帯電話で、10万円を超える機種も珍しくなくなり、益々デジタル機器の購入に関する経済的なハードルは、高くなっています。また、インターネットの利用率は低所得世帯で低く、年収200万円未満の世帯では、利用率が63.1%という結果も出ています。こうした社会的条件の違いでインターネットにアクセスできないことは、生活に必要な行政サービスなどを利用できない問題にもつながっています。

2つ目は、「教育・学歴格差」です。大学出身者と、それ以外の学歴とでは、デジタル技術に関する知識や関心にも差が見られます。また仕事においても常時パソコンなどを使用する労働者となかなかパソコンなどを使用しない労働者では、デジタル環境に触れる機会の部分で大きな格差が発生しています。

3つ目は、「都市部・地方の格差」です。若物が都市部に流出することにより、地方にはデジタル技術に弱い高齢者が多く残ることが増え、デジタル化が進まないこともあります。

4つ目は、「障がいの理由」です。身体や知的・精神的障がいの影響で、デジタル技術に支障をきたしている方も多く存在します。

5つ目は、「高齢化」です。日本総合研究所の調べでは、70歳以上の約40%は、「端末の使用方法が分からない」「無関心、必要性を感じていない」と言った理由から、デジタル機器の利用率は一気に下降しています。世代間による情報格差は、非常に大きな隔たりが存在しています。

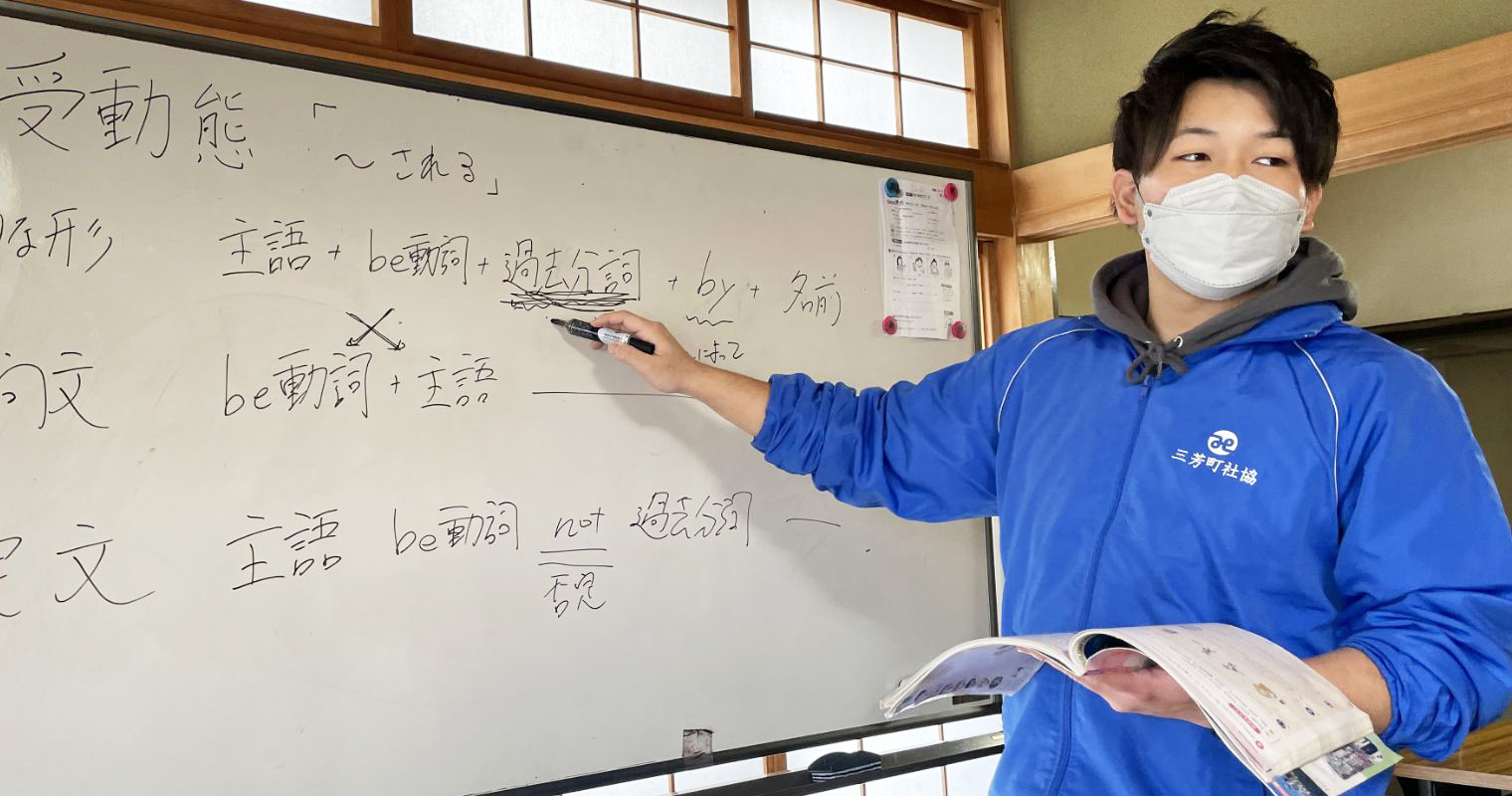

このデジタルデバイドと言われる、情報格差を少しでも解消する為、私たちは、普段特に関わりの多い高齢者に一番身近なスマホのサポートを行っています。私が日ごろ関わる高齢者の多くは、最初は「スマホはよく分からないから、電話をかける事と、受ける事、メールができればいい」と話をしていた人も、一度スマホ相談に来られて、簡単な操作をお伝えすると、「このアプリの使用方法を教えてほしい」「新しいアプリの設定を手伝ってほしい」と積極的になってきます。高齢者の多くは、携帯電話(スマホ)に対し、不慣れである事や、不明なことを身近に教えてくれる人がいない事が大きな課題だと私は日々感じます。積極的にスマホに触れる事ができるよう、個別対応による長期的なサポートを行なうことができる環境が必要です。

私たちが運営している「ふれあいセンター」(※)は、多くの高齢者の方がご利用されます。デジタルデバイドの課題解決に向け、スマホの使い方だけではなく、機種変更したあとの新しいスマホが使えるよう、希望するアプリの設定をサポートするなど細かいお手伝いもします。三芳町に住む高齢者の方々が、安心してスマホを活用できるように、デジタルデバイド0を目指し、今日も多くの方にスマホ相談の機会を広げていきたいと考えています。

ふれあいセンター管理者 斉藤 喜宣