REPORT

活動レポート

私たちが出会うヤングケアラーの子どもたち

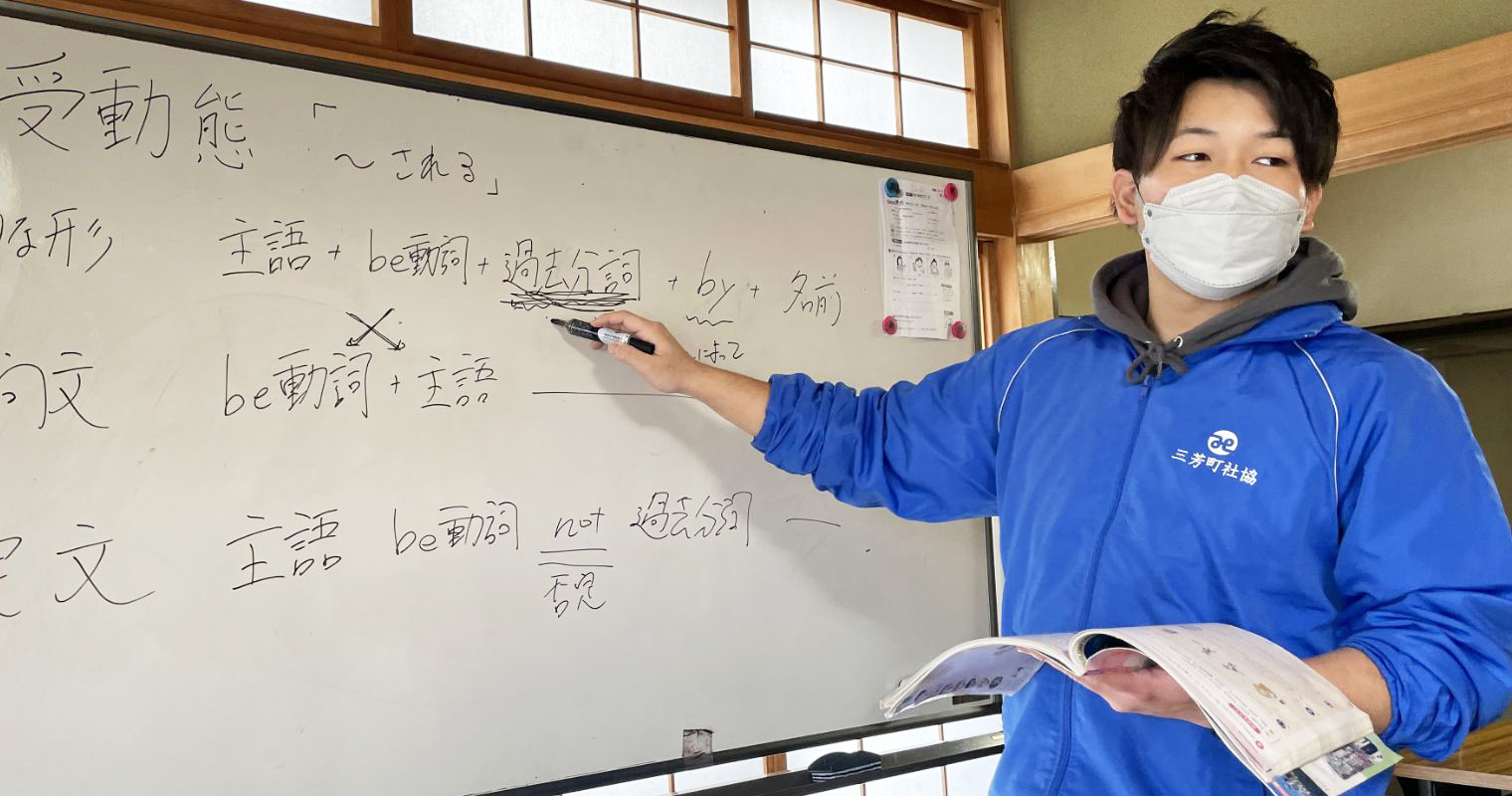

2006年、母子家庭や父子家庭、生活困窮世帯、生活保護世帯など、家庭に課題を抱えるいわゆる機能不全家庭で育つ子どもたちが、学力を通して未来を切り開いていく力を身につけてほしいとの願いから、無料の学習教室を始めました。

そこで出会う子どもたちから、私たちは多くのことを教えられてきました。機能不全家庭で育つ子どもたちは、家庭の中で何らかの役割を担わなければ、生活が成り立たない状況に置かれていることが少なくありません。

<ヤングケアラーとは>

家族にケアを必要とする人がいる場合に、本来は大人が担うような責任を引き受け、家事や家族の世話、介護、感情面のサポートなどを行っている18歳未満の子どもを「ヤングケアラー」といいます。

具体的には、料理や洗濯・掃除などの家事、家族の入浴や排せつなどの身体的ケア、年下のきょうだいの世話や見守り、金銭管理や服薬管理、家族の通院の付き添いなどが挙げられます。国の調査では、中学生のおよそ17人に1人がヤングケアラーであると報告されています。

家族のケアに多くの時間を費やすことで、勉強や遊び、部活動などに取り組む時間が奪われ、本来守られるべき子どもの権利が侵害されている状態です。

古賀 和美

<きょうだいの面倒を見ることで自分の権利を侵害されていたAさん>

私たちが初めてAさんに出会ったのは、彼女が小学5年生の時でした。活発で素直な子という印象でした。

Aさんの家庭は、両親と4人のきょうだいの7人家族です。父親は非正規雇用で働いていましたが、その収入は7人家族の生活保護基準額を大きく下回っており、経済的に厳しい状況で、多くの借金も抱えていました。私たちは、父親の収入を増やすための転職支援や、世帯全体への支援として食料支援を行いました。

子どもたちは、学校で使う用品も十分に買ってもらえず、そのことが原因で学校を休むことが何度もありました。鉛筆や筆箱がない、定規がない、体操着もない――自分だけが持っていないというつらい経験から、Aさんは学校を休むことで、恥ずかしさや悔しさに耐える選択をしていたのです。

「どうにか学校に行ってほしい」「物がないことでつらい思いをしてほしくない」という思いから、皆さまからお預かりしたご寄付(子ども応援夢基金)を活用し、鉛筆とノートを手にしたAさんは、久しぶりに顔を上げて学校へ向かいました。「みんなと同じものを持っている」その当たり前が、Aさんにとっては大きな一歩でした。

学用品が揃い、学校に通えるようになった後、Aさんに自分の時間を持ってほしいとの思いから、学習教室に誘いました。翌週から参加したAさんは、普段きょうだいの世話で精いっぱいで勉強する時間がなかった反動もあり、一生懸命に学習に取り組んでいました。

しかし、夕食を食べてくることはなく、いつも空腹の様子でした。お菓子を出すと、友達の分までむさぼるように食べてしまいます。Aさん以外にも、空腹のために5分も勉強が続かず横になってしまう子や、家庭で夕食が提供されていない子が複数いることが分かりました。そこで、おにぎりや菓子パンを用意したり、炊き込みご飯を炊いたりして、まずはお腹を満たしてもらうことを大切にしました。

学習教室では、夏休みの思い出格差をなくすために夏キャンプに行っています。Aさんは、家にお金がないことに悩んで、日頃から同じ学習教室に通う友達に相談をしていました。キャンプの夜、Aさんは友達に後押しされて、私にこんな話をしてくれました。「おばあちゃんがね。パパとママにお金を出してくれて助けてくれる夢を見たんだ。」と。小学生では抱えきれない悩みがあふれた瞬間でした。

<ヤングケアラーとなったAさん>

Aさんは中学生になると、学習教室を休みがちになりました。働く母親に代わり、朝食・夕食の準備、洗濯、きょうだいの学校の準備など、多くの家事を担うようになっていたのです。

コロナ禍で子ども食堂が会食形式から弁当配布に切り替わってからは、弁当を受け取りに来る役割もAさんが担っていました。配布場所と自宅は約3km離れており、雨の中、カッパを着て自転車で家族全員分の弁当を取りに来る姿が、今も目に焼き付いています。

Aさんの生活状況を改善するため、私たちは両親にヤングケアラーについて説明しました。子ども食堂の弁当は、ヤングケアラーを助長しないため、保護者が取りに来なければ渡せないこと、学習教室に参加させてほしいことを伝えました。

両親も働きながら精いっぱいの状況で、長女であるAさんを無意識のうちに「大人」のように見てしまっていたのです。

再び学習教室に通えるようになったAさんは、自分の時間を持てることに充実感を感じている様子で、スタッフやボランティアに悩みを打ち明けることも増えました。

Aさんは現在、高校3年生です。私たちは、自分の進路実現に向けて努力するAさんを、私たちはこれからも見守り続けていきます。